서울국제작가축제 한·중 시인의 만남

“시는 엄마 뱃속에서부터 들은 모국어를 벗어나기 쉽지 않은 문학 장르잖아요. 그런데 선생님은 어떻게 내 몸과 같은 언어와 후천적으로 익힌 외국어 사이의 충돌을 시로 만들어 내시는지 궁금했어요.”(김행숙 시인) “시인으로서 제 영혼을 가장 잘 표현할 수 있는 건 모국어죠. 그런데 문학상을 타고 원고료를 받다 보니 계속 쓰게 되더군요(웃음). 처음엔 재미로 했는데 이젠 한자를 뿌리로 서로 다른 두 언어의 차이를 즐기며 시 쓰는 매력에 푹 빠졌어요.”(톈위안 시인)

한국문학번역원 제공

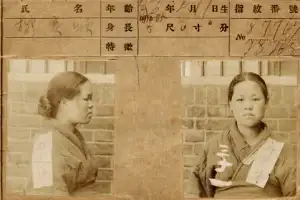

“일본 시는 전위적이고 실험적인 경향이 강한데 한국 시는 서정성이 풍부하다”는 톈위안(오른쪽) 시인의 말에 김행숙 시인은 “한국 시단은 지금 가장 첨예한 언어적 실험과 탐색에 몰두하며 단단한 공동체를 이루고 있다”고 소개했다.

한국문학번역원 제공

한국문학번역원 제공

중국 시인으로 일본에서 작품 활동을 하는 동시에 대학에서 문학을 가르치는 이색적인 이력을 밟고 있는 톈위안(49)과 2000년대 ‘미래파’의 대표 기수로 시단에 새로운 활력을 불어넣은 김행숙(44) 시인. 지난 23일 한국문학번역원이 주최한 ‘2014 서울국제작가축제’에서 만난 한·중 양국의 시인은 만나자마자 서로의 문학세계에 대한 호기심과 궁금증을 쏟아냈다.

두 시인의 만남은 2009년 톈위안이 일본에서 펴낸 시집 ‘돌의 기억’을 읽고 매료된 김 시인의 러브콜로 성사됐다.

김 시인은 모국어인 중국어와 외국어인 일본어를 오가며 시를 쓰는 톈위안을 “언어의 충돌을 시로 빚어내는 만큼 ‘에로스와 꿈’을 주제로 하는 이번 축제에 가장 어울리는 작가”라고 했다. 톈위안은 김 시인을 “그 자체로 한 편의 시가 되는 분”이라고 화답했다.

한·중·일이라는 동일 문화권을 공유하고 있는 두 작가의 시는 질감은 달라도 같은 주제 의식으로 교집합을 이룬다. 최근 펴낸 ‘에코의 초상’까지 지금까지 출간한 네 권의 시집을 돌이켜 보면 “이 말썽 많은 인간이란 무엇인가에 대해 줄곧 써온 것 같다”는 김 시인의 말에 톈은 “인간성과 세계의 관계, 삶의 근원, 죽음 등 모든 인간에게 평등하게 찾아오는 이 주제들은 내 시의 질문이기도 하다”며 공감했다.

두 시인은 시 쓰기를 ‘삶의 운동, 사랑의 행위’(김행숙)이자 ‘정신적인 중독’(톈)이라고 일컬을 정도로 오롯이 시에 매달려 왔다. 하지만 요즘은 시를 외면하고 소셜네트워크서비스(SNS) 단문에 더 열광하는 시대다. 이런 시대에 시와 문학의 역할에 회의가 엄습하지는 않을까.

“요즘 ‘우리는 말로 너무 많이 타인에게 돌멩이를 던지고 살아가는 게 아닌가’ 하는 생각을 많이 해요. 딱딱한 돌멩이로 굴러다니는 말들이 불러일으키는 행위들이 폭력적인 세상을 살아가고 있다고요. 이런 폭력적인 시대에 시란, 문학이란, 어쩌면 가장 무력하고 무용한 방식일지도 모르겠어요. 하지만 그 존재 자체가 유용함과 유력함만을 앞세우는 현실의 논리와 세력을 ‘느린 소통’으로 이해하고 가다듬는 희망이지 않을까요.”

귀 기울여 듣던 톈도 고개를 끄덕였다. “전 세계적으로 현대시 독자가 줄어들고 있는 게 현실이에요. 시가 기아에 허덕이는 아프리카 어린이들을 도와주거나 전쟁을 멈추지는 못하죠. 하지만 시는 있다는 것 그 자체만으로도 세상의 긴장감을 누그러뜨리는 역할을 하지 않나 싶어요. 시는 인스턴트 라면처럼 한 번 먹고 버리는 일회성 소비품이 아니라 이백, 도연명의 시처럼 현재의 독자뿐 아니라 다음 세대에도 읽히고 영향을 미치는 불변성을 갖죠. 때문에 시인은 시간과의 싸움, 자기 자신과의 싸움에서 이겨내야 해요.”

톈은 한국, 중국, 일본, 타이완 등 4개국 시인들이 모여 상대국의 작품을 자신의 나라 언어로 번역해 소개하는 모임인 ‘동아시아현대시의 현재’에서 중국 대표를 맡고 있기도 하다.

아시아 작가의 작품을 고루 접하며 문학 교류에 앞장서는 그답게 한국 시에 대한 관심도 높다. “정신과 육체, 감성과 이성의 균형이 잘 잡힌 고은 시인과 정치색이 강한 김지하 시인의 작품을 인상 깊게 읽었다”는 그는 “최근 중국에서도 서정성이 풍부한 한국 현대시를 높게 평가하고 출간하려는 흐름이 잇따라 생겨나고 있다”고 전했다.

두 시인은 세계 문단에서는 아직도 ‘주변부’로 치부되는 아시아 문학에 대한 고민과 기대도 함께 나눴다.

“이제 곧 노벨문학상 시즌이 다가오는데 유럽에서 생긴 상이라 아시아 문학이 주목받지 못하는 한계는 분명 있어요. 하지만 최근 다양한 나라의 시를 읽어보면 아시아 문학은 알려지지 않았을 뿐이지 작품이 지닌 힘과 감성 등에 있어서 결코 뒤처지지 않아요. 활발한 교류, 번역 등이 전제된다면 아시아 시가 주류가 되는 시기가 곧 올 겁니다.”(톈)

“언어가 자신의 언어 공동체를 벗어나 다른 언어 공동체 속으로 들어가는 일은 우리 문학에도, 작가 개인에게도 도전이에요. 영미권 중심이던 세계 문단이 최근 남미권 문학에서 큰 에너지와 영감을 수혈받고 있듯 아시아 문학이 지닌 독특한 특질이 세계 문학 시장에 활력을 불어넣을 거라 저도 기대해요.”(김)

정서린 기자 rin@seoul.co.kr

2014-09-25 22면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지